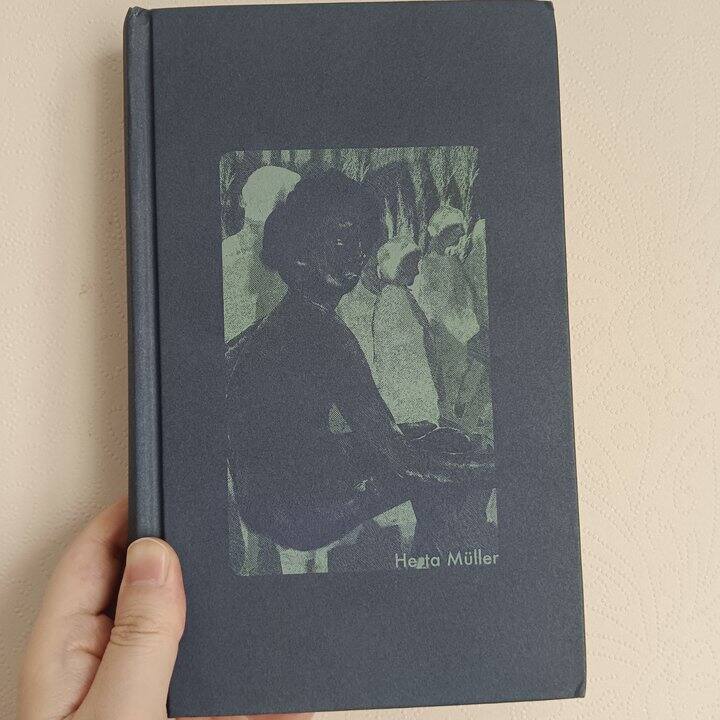

以苏联征召罗马尼亚德国人去劳动营参与战后建设为背景的长篇小说,正如我之前读过赫塔·米勒,她是文字的高手,文笔绝妙的通感比喻,精确流畅的语言运用,这书就好比一个人,单分五官都好看,组合一起就怪怪的不是那么回事。做为长篇小说,它的叙事结构东一榔头西一棒槌的让人摸不着头脑,光一个“饥饿感”反反复复神出鬼没,我以为它的描述结束了,结果隔了几章它又用另一种姿态回来了;我以为它是贯穿始终的主题,然后它又在某一处没任何转折征兆的结束了。时间上的描写也东奔西走,又不是意识流那一套路数。整体的内容量似乎不用这么长的篇幅,如果一般小说的内容量这个文字体量可能读者已经厌倦弃书了,可是赫塔·米勒文笔太好,字与字的组合可读性强有吸引力,但是其实也没说啥内容或者是在重复内容。

——————分割线——————————

我把这本做为我个人的“集中营三部曲”书单最后一本,它排在《艾希曼在耶路撒冷》《被淹没与被拯救的》的结尾,这样的阅读顺序,源自它是纳粹遣送集中的镜像故事背景。一群其实没上过战场就因为是德国籍的人,战后被战胜国征召去往进行社会重建。主角真实经历,同性恋者身份,这些都是在特定历史背景下可深层解读的点。可惜这部如果放到我私人期待的系列书单中,是断崖式下跌的质量(只是跟前两部相比),它视角过度集中在个人在劳动营重复的自我感受,对于这个故事背后延伸的层面,它几乎没有触及。