读书笔记之结合自身理解梳理总结精简版📚

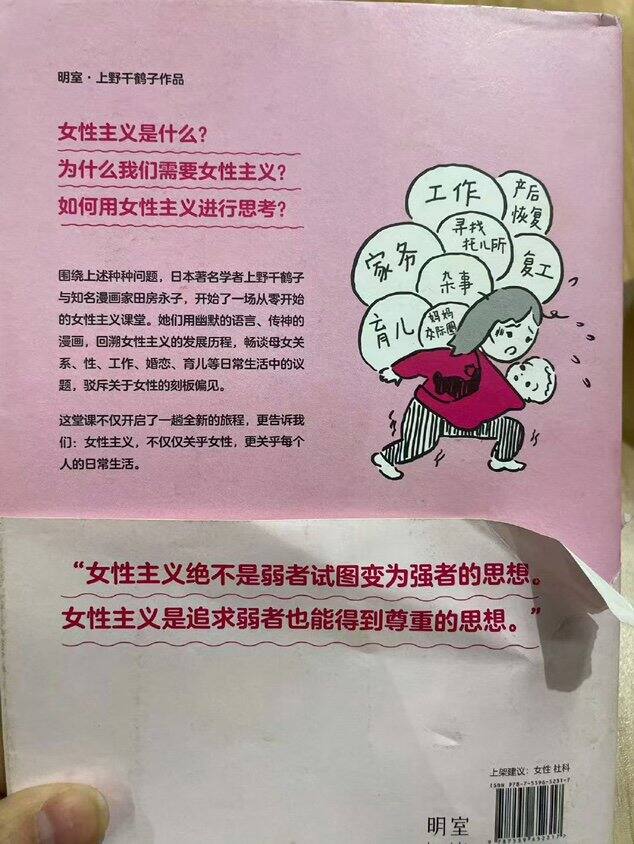

1、女性主义绝不是弱者试图变为强者的思想,是追求弱者也能得到尊重的思想。

对女性来说,女性主义就是自我和解的战斗。

女性主义是让女人坦然接受并爱上女人身份的思想。

女性主义是不害怕争论的思想。

女性主义者是自主申告的概念。

无论概念来自何处,都要物尽其用。

我们要大声说出自己对社会的不满,说出自己觉得不对的地方。人们都觉得我们应该把情绪吸收到体内,其实我们完全可以畅快的倾吐出来,因为前人已经替我们开了头,所以才有现在,为了后来的人,我们也应该畅所欲言。

只有同为女性,才能看到女性同胞的处境且共情,同时对男性产生抵触和不信任。

有些事情就算说出来也很难改变,如果不说就不会改变了。哪怕力量微弱,也要尽可能地投一块石头,以期变成更大的声音!

没关系,如果没有人扔石头,平静的水面就不会翻起波浪,只要翻起了波浪,被影响到的人就可以在各自擅长的领域把它传播下去。

2、一些打着“为了你好”的旗号,来强制要求你做的事,其实是为了自己的利益。

如需避免,除了逃避或深入,别无他法。

3、所有女性一旦成为母亲,就会开始对孩子施压,她们既是压迫者,也是牺牲者。

母亲骨子里默认要求女儿得按自己的想法必须尽快去结婚生子,反而对儿子不会,鼓励支持他大胆去闯去做,只会在后方托举提供经济基础。

虽然女性的选项变多了,但人们培养男性的方式依旧没有改变……

4、一个人的财力决定了自信!

5、声讨丈夫就是声讨男权社会,因为丈夫背后是男权社会的既得利益者,妻子必须控诉不公。

男性不会主动改变是因为坐享“男性既得利益”。

6、生孩子本质上是父母的利己行为。

父母可以选择孩子,孩子却无法选择是否要出生。

父母可以要求孩子顺从和改变,为什么孩子指出父母的问题,父母却觉得权威受到挑战,不愿意改变呢?

本质上其实还是不把孩子当一个平等的人,做不到尊重。

7、一切的不重视都会影响孩子。千万不能小看孩子,

我们都是从小孩长大的,将心比心,

小孩心智未成熟,心理脆弱,其实是更敏感的,所以这也是小孩为什么会觉得被老师批评,作业没写完等成人现在回看是小事的事情,而感到惊恐焦虑厌学,此时应该安慰鼓励支持,而不是高高在上的嘲讽批评教育~

8、所谓强者的特权,就是可以无须对弱者展开想象力,强者将保护弱者的责任异化为特权时,这种关系就从共情变成了控制。许多压迫性事件都始于自以为的"为你好"。

比如男性认为女性比较弱,天生需要他们保护,殊不知,现代社会,绝大多数女性的受伤都是因他们导致,若没有他们,女性才会更安全!

男人很清楚自己的权力优势,每次女性发表意见,都会跳出来阴阳怪气,故意打压。

人只能凭借自己的经验去理解他人,所以女性一旦主张权利,男性只会理解为你想变成男的,你想造反,这种反应证明男性知道自己占据了支配地位,这也是男性想象力的局限,而且这种理解意味着权力游戏中出现了新的竞争者,让他们自然的认为自己的地位受到了威胁,不过在我们看来,则是我们才不想变成男的那样,无聊低级!

新事物刚出现的时候,往往有人会用既有的价值观来解释。所以有些男的脑子一转,就指鹿为马,有意无意的曲解主张自身权利的女性是想要篡夺男人权力的女人。

有些人往往容易把自己的行为投射在别人身上,实际上,他才是那个只会单一理解的人。

很多男的认为自己没有沾到权力的光,吃了亏,比如没有娶到老婆,就是把女性当作男性的附属物。他们之所以这样想,就是打心底觉得自己身为男性,应该占到便宜!

9、一句轻飘飘的“对不起”不会让事情得到任何改变,解决不了任何问题,真正有歉意的话必须得付出行动补救~

10、投资意味着爱,我们只能改变 双方都有改变意愿的人,如果两人意见无法达成共识,且对一个人都没有改变意愿,不希望他变好,那还是趁早远离,互不打扰吧~

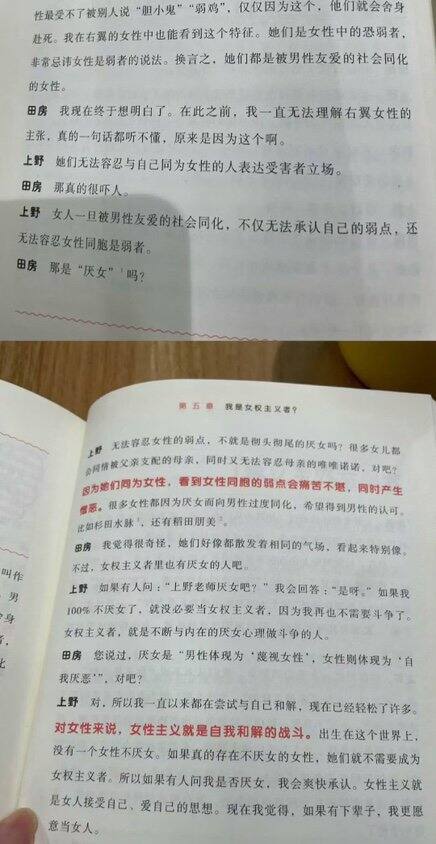

11、隐瞒弱点,有个专门的词叫作“weakness phobia”(恐弱)。

作者把它解释为“无法承认弱点的弱点”。

许多男性从小被灌输“男子汉不能示弱”的观念,导致他们极度害怕被贴上“懦弱”“胆小”“无能”等标签。

为了维护“强者”形象,他们可能会:

过度逞强:比如用暴力证明自己“不好惹”,因一句“胆小鬼”就打架斗殴。

盲目追随兄弟义气:即使明知错误,也可能因“不能背叛兄弟”而参与不良行为(如帮派暴力、欺凌等)。

贬低弱者:通过嘲笑、打压更弱势的群体(如女性、少数群体)来巩固自己的“强者”地位。

有一种名为右翼女性的群体也能看到这个特征。她们是女性中的恐弱者,非常忌讳女性是弱者的说法。换言之,她们都是被男性友爱的社会同化的女性。

她们无法容忍与自己同为女性的人表达受害者立场。

女人一旦被男性友爱的社会同化,不仅无法承认自己的弱点,还无法容忍女性同胞是弱者。

12、为什么女性要主动表达,大胆争取呢,管好自己和身边人不就行了?

作者举了个例子:

曾与一位二十几岁的女性聊天时,对方说:“现在已经男女平等了,女权主义者还对男性咄咄相通,导致男性在女性面前畏首畏尾,这反倒让我们很为难。”

当时作者就认为应该问她:"那你想想,如果男人不再畏首畏尾了,你会变成什么样子?”

曾有女大学生也对作者说过同样的话。

“自从人们开始重视性骚扰问题,男人就变得小心翼翼,增加了工作难度。”

于是问到:“如果男人不再小心翼翼了,你觉得会发生什么?”

“你会被人摸屁股,捏胸部啊!”

强者不会同情弱者!

以前的女性在办公室被上司摸屁股好像很正常。

所以男人小心翼翼才正好。

个人不理解的名词,经查询了解如下

1、右翼女性具体含义

首先为什么用“右翼”来形容这类女性?

“右翼”在政治光谱中通常代表保守、传统、维护现有权力结构的立场。

右翼女性,指被男性价值观同化的女性,同样恐惧被视作弱者,这些女性在性别议题上倾向于维护传统父权秩序,甚至比部分男性更激烈地反对女性主义进步主张。(仿佛在抖音评论区看到过很多已婚女性的类似发言,头像一般是一家三口的Q版自画像)。

而“右翼女性”特指那些:

1. 内化父权价值观:接受了男性主导的社会规则,并认为女性应当适应而非挑战这些规则。

2. 反对性别平等运动:认为女权主义“过分”“制造对立”,甚至用男性视角贬低其他女性。

3. 崇尚“强者逻辑”:认为女性受压迫是因为“不够努力”,而非社会结构问题。

这类女性之所以被称为“右翼”,是因为她们的立场与保守主义、反女权右翼思潮高度重合,甚至成为父权制度的“代言人”。

因此她们会:

否认女性的结构性弱势:比如反对“女性是受害者”的说法,认为“女性不够强是因为自己不努力”。

攻击其他女性的受害者立场:比如指责遭受性侵的女性“不自爱”,或贬低争取权益的女性是“怨妇”“女拳”。

迎合男性主导的价值观:通过贬低女性群体来获得男性社会的认可,比如“我和其他女人不一样,我不需要特殊保护”。

右翼女性的典型特征

1. “我不是弱势群体”的优越感

- 例子:

- “我被骚扰是因为我穿得不得体?不,是因为其他女人不会保护自己!”

- “职场歧视?我在男性行业混得很好,是你们能力不够!”

- 本质:通过和“弱势女性”划清界限,证明自己“更高级”,从而获得男性社会的认可。

2. 对女性受害者的苛刻批判

- 例子:

- “被家暴还不离婚?活该!”

- “Metoo运动就是女人想讹钱!”

- 本质:恐惧自己也被归为“弱者”,因此激烈否定女性的受害经历。

3. 拥护传统性别角色

- 例子:

- “女人就该相夫教子,搞什么事业?”

- “男性养家是天经地义,女性要温柔顺从。”

- 本质:认为现有性别秩序“合理”,甚至将其美化为“自然法则”。

---

为什么会出现右翼女性?

1. 生存策略:在男性主导的社会中,部分女性通过**迎合父权标准**来换取安全感和地位。

2. 恐弱心理(Weakness Phobia)**:害怕被贴上“弱者”标签,因此用攻击其他女性来证明自己“不同”。

3. 右翼意识形态的影响**:某些政治势力刻意塑造“独立女强人”人设,利用她们反对进步性别政策。

---

右翼女性≠所有保守女性

需要注意的是:

- 不是所有持保守观点的女性都是“右翼女性”,关键看是否主动维护压迫性结构。

- 许多传统女性只是受限于环境,而“右翼女性”往往是主动选择成为父权制度的捍卫者。

右翼女性的矛盾性

她们既是父权社会的**受害者**(被规训排斥女性共同体),又是**加害者**(强化性别压迫)。这种矛盾使得她们比部分男性更激烈地反对性别平等,因为她们的“特权”依赖于对父权秩序的忠诚。

要改变这一现象,不能仅靠批判,而需要让更多女性意识到:真正的强大不是否认弱势,而是携手改变不公的结构。

2. 为什么右翼女性会有“恐弱症”?

右翼女性并非天生厌恶女性,而是被男性中心社会同化的结果。她们通过内化男性主导的价值观,来避免自己被归入“弱者”行列。这种心理机制类似于“内部压迫”(Internalized Oppression),即被压迫者无意识地接受压迫者的逻辑,甚至成为压迫的帮凶。

具体表现包括:

“独立女性”神话:强调“真正的强者不需要帮助”,否认社会结构性不平等对女性的影响。

“受害者有罪论”:认为遭遇不幸的女性“活该”,因为她们“不够强大”或“不够谨慎”。

对女权主义的敌视:认为争取权益的女性是在“卖惨”或“制造对立”,而非真正解决问题。

3. 整个社会也在助长“恐弱症”

男性气质(Toxic Masculinity)的束缚:社会要求男性必须坚强、不能示弱,导致他们用极端方式维护自尊。

“适者生存”的右翼叙事:右翼思想常强调“个人责任至上”,否认社会结构性不公,导致弱者被进一步污名化。

“荣誉文化”(Honor Culture)的影响:在某些文化中,“面子”比生命更重要,导致人们为维护“尊严”做出非理性行为(如荣誉谋杀、决斗等)。

如何打破“恐弱症”?

1. 承认弱点的合理性:弱点是人类的一部分,承认它才能减少无谓的逞强和伤害。

2. 批判“强者逻辑”:社会应减少对“强者崇拜”的鼓吹,鼓励共情与合作而非对立。

3. 支持弱者发声:允许女性、少数群体等表达受害经历,而不是用“恐弱”心态压制他们。

4. 解构性别刻板印象:让男性不必靠暴力证明自己,女性不必靠否认弱势换取尊重。

右翼女性的“恐弱”心态本质上是一种生存策略——她们通过否定女性的弱势来避免被社会贬低。但真正的平等,不是否认差异,而是创造一个**弱者不必恐惧**的世界。